えんどう歯科・矯正歯科クリニックのスタッフは「患者様の不安を少しでもなくすことが私ども衛生士、助手の役目」と語り、ブログに投稿しております。

歯の豆知識

お口の中の汚れと言うと何を想像しますか?

2025年03月19日こんにちは。歯科衛生士の木下です。

みなさんはお口の中の汚れと言うと何を想像しますか?

実は一言で汚れと言っても様々な種類があります。

- プラーク

歯の表面に付着する主に細菌からなる構造物で1グラムあたりに1000億個もの

細菌が含まれていると言われています。

歯周ポケットの内部や歯と歯の間の自浄作用が及びにくいところにできやすくなっています。

歯の表面にペリクルという細菌を含まない有機物の膜が形成されるとこれに含まれる唾液タンパク質に細菌が結合して付着しプラークが形成されます。

それらに含まれる菌が唾液中の栄養成分を取り込んで増殖していきやがて菌が歯面を覆うようになります。歯ブラシや歯間ブラシなどの清掃用具で簡単に落とすことができます。

- 歯石

歯石はプラークが石灰化したものであり、その石灰化は条件が揃うと数時間で開始されます。

歯石の表面はでこぼこしているためそこにさらにプラークが付着しやすくなりまた歯石になっていきます。

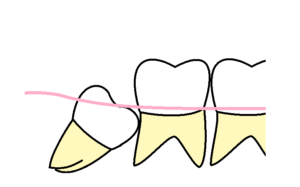

歯石には2種類あり1.歯肉縁上歯石 2.歯肉縁下歯石に分けられます。

歯肉縁上歯石とは歯周ポケットのより上にできる白色から淡黄色のもので唾液腺の近くにある下の歯の裏側に付着しやすく、歯並びが悪い場所も歯ブラシが当たりづらく歯石ができやすくなっています。個人差はありますが10歳代からできはじめます。

比較的脆い為専用の器具を用いると容易に除去することができます。

歯肉縁下歯石は歯周ポケットに炎症があるとカルシウムが歯の根っこに沈着してせ形成される暗褐色から暗緑色の歯石です。

歯周ポケットの中にできるので直接見ることはできません。

縁上歯石と比べて硬く歯面に固着し、さらに直視できない部分に沈着しているので除去するのが困難です。

縁下歯石はプラークと違い自分で除去することはできないので歯科医院に行き機械で取っていく必要があります。

- 舌苔

舌苔とは舌の表面に付着する黄白色の堆積物を言い、その付着量や色調は個人差が大きくさらに全身の健康状態によっても変化してきます。

舌苔に存在する細菌がタンパク質を分解することによって口臭の原因になることもしられています。

- 外来性色素沈着物

お茶やコーヒー、タバコなどが原因で歯の表面が黒褐色に着色する。

これらは生活習慣によるものが大きく研磨剤を含む歯磨剤の使用によって着色を予防することもできます。

口の中にはたくさんの汚れがありそれによって落とし方も異なってくるので分からないことがあればなんでも気軽に相談してくださいね。

口を大きく開け閉めした時に痛みがあったり、音が鳴ったりしますか?

2025年03月10日こんにちは、歯科衛生士の井上です。

みなさんは口を大きく開け閉めした時に痛みがあったり、音が鳴ったりしますか?

もし当てはまる場合は、顎関節症の可能性があります。

では今回は「顎関節症」についてお話ししていきたいと思います。

顎関節症とは、口を開ける際に顎関節(耳の前あたりを触りながら口を開け閉めすると動くところ)や顎関節を動かす筋肉に痛みが生じたり、大きく口を開けることができず、開け閉めで音が出ることが顎関節症の症状になります。

簡単に症状を上げると

・口を開けると顎が痛い(顎関節痛)

・口を大きく開けられない(開口障害)

・顎を動かすと音がする(関節雑音)(※クリックおよびクレピタス)

この3つが主な症状になります。この3つの中で1つ以上が当てはまることが診断の基準になってきます。そして耳の痛み、耳鳴り、めまいや頭痛、頸部痛などに異常がある場合も少なくありません。

※顎を動かすと音がする場合、「カクカク」や「ポキポキ」と感じる場合はクリック音といい、「ザラザラ」や「ジャリジャリ」と感じる場合はクレピタスと呼ばれるものになります。

顎関節症は一生のうちにたくさんの人が一度は経験するものであり、顎関節を動かした時の音だけの場合は手術などは基本的に必要ないとされています。

音だけであれば約20%の人が顎関節の音を経験していて、実際に治療が必要になってくるのはその中の約5%です。男性より女性のかたに2〜3倍起こりやすいもので、10代後半から増加して、特に20~30代でピークになり、その後は年齢が高くなっていくにつれて症状が減少することが多いです。

顎関節症になる原因は、噛み合わせの異常や外傷、歯ぎしりや食いしばりなどの悪習癖、ストレスなどのたくさんの原因が混ざり合って発症するのではないかと考えられています。

発症するきっかけは人それぞれさまざまで、いろいろな要素が積み重なって発症する傾向があるので、原因を1つに特定できないのですが、顎関節症は珍しい病気ではありません。

ですが食事や会話がしづらいなど、痛みがあったり、口が開けにくかったりなど日常生活に支障をきたしているなどがあれば口腔外科などでの治療が必要になる場合もあります。

ただ顎関節症は自然経過に伴い症状が軽減する傾向にある疾患なので、最初の治療としては、薬物療法や理学療法などの体へのダメージが少ない治療を優先して症状の治していくのが基本になります。

今なにか思い当たることがあれば、一度歯医者にてご相談ください。

中日新聞コラム2025年2月25日掲載「歯磨きをすると歯茎から必ず血が出ます」

2025年02月25日

<質 問>

歯磨きをすると歯茎から必ず血が出ます。血がでるのは良くないと聞きましたが、どうすれば出なくなりますか。

<解答>

歯磨きで歯茎から出血する場合、多くは歯周病や歯肉炎が原因となっていることが考えられます。歯茎が炎症を起こしていると、歯磨きなどの刺激で出血しやすくなります。出血を放置すると、炎症が悪化し、歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。歯周病は「国民病」とも呼ばれるほど多くの人が悩んでいる病気ですが、早期に対処すれば健康な歯茎を取り戻すことが可能です。

まず、出血するからといって歯磨きを避けるのは逆効果です。正しいブラッシングで歯垢を取り除くことが大切です。柔らかめの歯ブラシを使い、歯茎のラインに沿って優しく磨きましょう。また、デンタルフロスや歯間ブラシで歯間の汚れも除去すると効果的です。

しかし、歯石や細菌が歯周ポケットにたまっている場合、自宅ケアだけでは改善が難しいことがあります。歯周病が進行する前に歯科医院で検査やクリーニングを受けることをおすすめします。早めの受診で、歯を失うリスクを防ぎ、口の健康を守ることができますので、安心してご相談ください。

歯周病とはどんな病気か知っていますか?

2025年02月20日みなさんこんにちは。歯科衛生士の吉田です。

みなさんは歯周病とはどんな病気か知っていますか?

実は、歯周病は日本人の歯を失う原因のトップであり、みなさんがよく聞く虫歯で歯を失うよりも多いです。

まず、歯の周りには歯を支える構造として、歯肉(歯茎)、歯槽骨(顎の骨)、歯根膜、セメント質と呼ばれる歯周組織が存在します。歯周病はこれらの歯周組織が破壊される疾患です。

では、歯周病の原因はなんだと思いますか?

歯周病の原因はプラーク(細菌などの汚れ)です。

プラークは虫歯の原因でもありますが、歯周病の原因でもあります。

これは歯の表面に形成される白色または白黄色の軟らかく粘着性のある物質です。このプラークの中には歯周病原細菌という歯周病を引き起こす原因の細菌が存在します。

そのプラークを除去しないで放置してしまうと、石灰化を起こし歯石なり歯に凝固に付着します。

この歯石の表面はザラザラしていて、さらにプラークが付着しやすい環境を作ってしまいます。

では、プラークや歯石が付着した時はどうしたらいいでしょうか。

プラークの段階では歯ブラシや歯間ブラシ、フロスを用いたセルフケアで除去する事ができます。

歯石を形成してしまっている場合は歯ブラシでは除去出来ないので歯科衛生士が行うスケーリングと呼ばれるお掃除で除去する事ができます。

そして、次に、歯周病は生活習慣病であり、全身の体の状態とも大きく関わってきます。

歯周病に罹患してしまうと様々な病気を引き起こしたり悪化させてしまいます。

例えば、血糖値を下げるインスリンの働きを悪くさせてしまい、糖尿病を引き起こしたり、他にも、肥満、動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)、早産、低体重児出産、誤嚥性肺炎を引き起こす原因になってしまいます。

また、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の罹患率が数倍高いといわれています。

これは喫煙により、歯周組織での血流量の低下、栄養の供給不足によるものです。

通常は、歯肉に炎症があった場合は表面を触ると出血することで炎症に気づくことが出来ますが、喫煙により、血流量が低下し、炎症があっても表面に出てこないので、かなり深くまで進行した歯周病であっても症状が現れず、気づかないうちに歯槽骨の吸収が進んでしまいます。

最後に、歯周病は慢性の疾患ですので、1度進行が進んでしまうと、元には戻りません。

より長く自分の歯を守るためにも自分で行う歯ブラシや定期的に歯医者に検診を受けるなどしましょう。

当院では、歯周病の検査や歯周病治療も行っておりますので、お気軽にお声がけ下さい。

歯がしみる原因の一つである楔状欠損(WSD)について

2025年02月10日

皆さんは、冷たい物を飲んだ時や食べた時に歯がしみた経験はありませんか?

歯がしみる原因はさまざまですが、今日はその一つである、楔状欠損(WSD)についてお話しさせていただきます。

楔状欠損とは、歯の根元がくさびのように欠損する状態の事を言います。

楔状欠損の原因は、歯ぎしりや強い咬合力、過度な歯磨き圧、加齢による歯のエナメル質の薄化などが挙げられます。

咬合力で歯がわずかにひずむことによって、歯頸部の薄いエナメル質が徐々に崩壊していき、それに加わり歯ブラシによる損耗も加わると大きな欠損が生まれてしまいます。

楔状欠損が起こると、冷たい物がしみやすくなったり、歯ブラシが当たった時に違和感や痛みを感じるようになります。

また、着色しやすい象牙質が露出します。

症状が軽度の場合は、経過観察や歯の表面にコーティング剤などのしみどめのお薬の塗布します。

症状が重度の場合は、欠損しているところをプラスチックの詰め物で覆ったり、神経の除去や根っこの治療が必要となります。

〈楔状欠損を防ぐためにまた症状を軽減するために出来る事〉

・歯ブラシの圧を適正にする

強い力での横磨きを避け、歯ブラシをえんぴつを持つような持ち方で、歯と歯茎の境目に当て小刻みに優しく当てて磨くように意識してみてください。

・硬い歯ブラシや研磨剤入りの歯磨き粉の使用を避ける

歯の表面のエナメル質が徐々に磨耗してしまうので、ふつうまたは柔らかめの歯ブラシで研磨剤の入ってない歯磨き粉や低研磨の歯磨き粉を使用してみてください。

・食いしばりや歯軋りがあれば就寝時にマウスピースを使用する

就寝時は無意識に、歯を食いしばってしまうことがあるので、マウスピーを装着して強い咬合力が歯頸部にかかり歯質を破壊するのを軽減させましょう。

・知覚過敏用の歯磨き粉を使用する

症状が軽度なうちから知覚過敏用の歯磨き粉を使用する事で、痛みを軽減させることが出来るため、歯磨き粉の選択もとても大切になります。知覚過敏には、硝酸カリウム、乳酸アルミニウムという成分がとても効果的です。この2つには、露出した象牙質をカバーする役割があります。現在、歯磨き粉はとても多くの種類が販売しており、購入する際、どれが合っているのか迷う方もたくさんいると思います。知覚過敏が気になる場合に歯磨き粉購入する際は、この2つの成分が入っているのかぜひ確認してみてください。

今回は、歯がしみる原因の一つである楔状欠損(WSD)についてお話しさせていただきました。

自分自身では気付けない所もあるため、定期的な検診がとても大切になってきます。

ご来院の際には、お口の中の状態を確認し、今の状態や歯磨きの方法について詳しくお話しさせていただきます。

また気になる所があればいつでもご相談ください。

親知らずについて

2025年01月30日みなさんこんにちは!

今回の歯の豆知識を担当します渡邉です。

みなさんは親知らずが痛くなったことはありますか?

今回は親知らずの抜歯についてお話させていただきます。

様々な理由から親知らずを抜くことになった場合、1番心配なことはやはり神経に近いかどうかということです。

上の親知らずを抜く場合は近くに大きな神経が通っていないので、比較的簡単に抜けることが多いのですが、下の親知らずの場合は歯の根っこが神経に近いことが多いのです。

下顎には触っている感覚や、痛みを感じる感覚など、全ての感覚を司る下歯槽管という大きな管があります。

下歯槽管はレントゲン写真上でしっかり確認することができ、おおよそ親知らずのすぐ下を走行しています。

当院に1番最初に来て頂いたときに撮影するパノラマレントゲン写真上で、親知らずの歯の根の先と下歯槽管とが明らかに距離がある、接していない場合は問題なく抜歯することができますが、かなり距離が近い、または触れていると疑われる場合はより精密な検査が必要になってきます。

パノラマ写真はあくまで二次元的な画像になるので、虫歯や歯周病の検査には適しているのですが、神経との位置関係を見るにはCTや3Dなど三次元的な検査が必要です。

検査の結果、神経に触れていなければやはり問題なく抜歯できますが、触れている場合は抜歯の際に神経を圧迫または傷つけてしまうことがあるので、痺れが残ってしまう可能性があります。

あまりに神経に大きく触れていたり、骨の中に深く埋まってしまっている場合は、口腔外科のある病院で抜かれた方がいいこともあるので、そのときは紹介状を書かせて頂くこともあります。しかし、痺れが残るリスクとしては当院で抜かれても口腔外科で抜かれても変わらないことが多いので、基本的には当院で抜歯させて頂けます。

痺れが残ってしまった場合、感覚としては麻酔がずっと効いている感じが残ります。

最初は500円玉大くらいの痺れが口角の下あたりに出てきますが、その痺れはだんだん小さくなってきて、半年〜1年をかけて1円玉大くらい、また人によってはほとんど痺れを感じなくなります。

また、場合によっては歯茎を切開したり、顎の骨を削ったりする必要があります。

この処置だけで痺れが残ることはありませんが、この場合は腫れや痛みがでることがあります。痛みと腫れは同時に起こるのではなく、抜歯後1〜2日に痛みのピークがきて、その後に腫れのピークがきます。

人によっては青あざのようになることもありますが、長くても2週間ほどで腫れも治まってきます。

親知らずの有無を知りたい方、一度レントゲン写真を撮って確認させていただくことも可能です。

一度炎症が出た所はまた汚れが溜まって痛みが出る可能性もあります。

親知らずの炎症を放っておくのもよくないですし、虫歯になってしまう可能性もあります。

最も多いお悩みのひとつだと思うので、まずはいつでもご気軽にご相談ください。

唾液の役割について知ってますか?

2025年01月20日歯科衛生士の青山です。

今回は唾液のことについてお話していこうと思いますが、

唾液と聞いて何を思い浮かべますか?

赤ちゃんがよだれを垂らしていたり、ねばねばしているもの、人によっては汚いものと思うかもしれませんね。

しかし唾液と歯の関わりは深く、歯を守っていくのに大切なものなんです。

まず唾液がどこからでているかというと耳下腺、顎下腺、舌下腺が大きな開口部(唾液の出口)となっており、耳下腺からさらさらな唾液、顎下腺と舌下腺からはねばねばな唾液と唾液といっても開口部によってでてくる唾液の種類が違います。また、一日に1000ml~1500mlのも量が分泌され、たくさんの働きがあります。

・自浄作用

歯や歯間についた汚れ(食べかすや歯垢)を洗い流す働き

・抗菌作用

唾液の中にペルオキシダーゼやリゾチーム、ラクトフェリンと呼ばれる抗菌物質やIgA、IgGといった抗体が含まれており口の中の細菌の増殖を抑える働き

・pH緩衝作用

食べたり飲んだりするとpHが酸性に傾いてしまうので、唾液の作用で中和させ虫歯を防ぐ働き

・再石灰化作用

pHが傾いたことによって溶けかかった歯を唾液中のカルシウムやリンで歯の表面を再石灰化して虫歯を防ぐ働き

・消化作用

消化酵素(アミラーゼ)の働きで炭水化物(でんぷん)を分解し、消化しやすくする働き

・粘膜保護・潤滑作用

粘液性のムチンが粘膜を保護し、食べ物から守ったり、潤滑油のような働きをしてくれるので発音や咀嚼、嚥下の助けをしてくれたりします

このようなたくさんの働きをしてくれる唾液ですが、全身性の疾患(シェーグレン症候群、更年期障害、糖尿病など)やストレス、加齢、薬の副作用などにより分泌量が減ってしまうことがあります。

そして唾液が減ってしまうことにより、食べ物の飲み込みがしにくくなったり、口の中がねばねばしたり、口を動かしにくくなる、虫歯や歯周病になりやすくなる、口臭が強くなるといった原因にもなります。

もし、最近唾液が減ってきたなと感じことがあれば唾液腺マッサージで唾液の分泌を促すのが効果的です。

方法はまず耳の横を後ろから前に向かって指の腹を使ってゆっくり回します。

次は両手の親指で顎の真下をぐっと押し、下顎の骨の内側を柔らかい部分を骨によって5か所にわけ1―2秒押す。

また、マッサージ以外にもよく噛んで食べたり、小まめに水分補給、鼻呼吸をする、酸っぱいもの(レモンや梅干し)や唾液分泌を促す食べ物を食べたりなど日常生活の中に取り入れる方法もあるのでぜひ試してみてください。

まず自分でできる対処法を試してみて、それでもなかなか改善が見られない場合にはぜひかかりつけの病院で相談してみてください。

妊婦さんの口腔内について

2025年01月10日皆さんこんにちは

えんどう歯科・矯正歯科クリニックの伊藤です。

今回は妊婦さんの口腔内についてお話ししていこうと思います。

妊娠中は体の変化や食生活の変化から、お口のトラブルが起きやすい時期です。

体の変化では妊娠すると女性ホンモンの分泌が増加することによって、歯周病菌が増殖します。また、唾液が酸性にかたむき、唾液の再石灰化をうながす力が弱まり、お口の中をきれいにする自浄作用も低下します。つわりで歯みがきがしにくくなることもあります。

食生活の変化では飲食物の好みが変わったり、食事や間食の回数が増えます。

これらの変化でお口の中は

・虫歯になりやすくなる

・歯や歯茎が敏感になる

・冷たいものや熱いものがしみやすくなる

・口臭が強くなる

・プラーク(細菌のかたまり)がたまりやすくなる

・歯周病になりやすくなる

・歯茎の炎症や出血が起こりやすくなる

・歯茎が腫れやすくなる

このように変化してしまいます。

そのため、妊娠中はお口の健康管理も重要とされ、歯科検診が推奨されるようになりました。各自治体が任意で行なっている、妊婦さんを対象とした歯科検診は基本的に料金が無料〜少額負担で行えるのでぜひご活用ください。

妊婦歯科検診では、

お口の中の検査

虫歯の有無、歯石の付着の程度、歯周病炎の有無、歯周ポケットの検査

をさせていただきます。基本的に治療は行いません。精密な検査や治療は、その後必要に応じて予定を立てて行います。

また歯磨きや食生活についてのご相談もしていただけます。

では、妊娠中の歯科受診、治療に適した時期はいつでしょうか?

妊娠初期(4〜15週ごろ)は歯科治療は極力避けましょう。この時期は

赤ちゃんがお腹の中で形づくられている最中。妊婦さんによっては体調の変化やつわりがきつい時期でもあり、チェアに横たわり、お口を開け続けるのもたいへんです。

妊娠中期(16週〜27週ごろ)はお腹の中の赤ちゃんの成長にともない、つわりがおさまり、比較的体調が安定してくる時期です。歯科健診を受けるならこの時期をおすすめします。

妊娠後期(28週ごろ〜)はお腹の中の赤ちゃんは安定しているものの、妊婦さん自身のお腹が大きくなり、動くのがたいへんになる時期です。妊婦さんの体の負担も考えると緊急性がなければ歯科受診は避けましょう。

また、治療について検査のためのレントゲンや局所麻酔など不安に思われる方が多いです。ただ、歯科におけるレントゲン撮影の放射線量はとても少なく、歯科麻酔も少量です。そのため基本的には問題ないのですが、妊婦さん自身も不安でしょうし、治療はなるべく避けた方が良いでしょう。応急処置のみでお口の状態が維持できそうなら、ちゃんとした治療は産後に行うという手もありますのでご相談ください。

中日新聞コラム2024年11月27日掲載「マウスピース矯正ワイヤー矯正メリット・デメリット」

2024年12月20日

<質 問>

小学5年の娘が矯正治療(自費診療)を始めますが、ワイヤー矯正は見た目を気にして嫌がっています。マウスピース矯正は目立たないそうですが、ワイヤー矯正と比較してメリット・デメリットはありますか。

<解答>

どちらの矯正にもメリット・デメリットがあります。

【マウスピース矯正のメリットについて】

・一番は目立ちにくいです

・食事や歯磨きの際には外すことが出来る

・通院回数が少ない

・金属アレルギーの心配がない

などがあります。

【マウスピース矯正のデメリットについて】

・長時間装着する必要がある(20時間以上)

・本人の装着努力に治療効果が左右される

・飲食時は外さないといけないし装着前に歯磨きをしないといけないため手間がかかる などがあります。

【ワイヤー矯正のメリット】

・矯正器具の取り外しが不要

・適応症例が多い などがあります

・自己管理に関係なく効率的に歯を動かせる

などがあります。

【ワイヤー矯正のデメリット】

・矯正器具が目立つ

・食事や歯磨きがしづらい

などがあります。

このようにそれぞれにメリット・デメリットがありまのでお子様とかかりつけ医と決めことをおすすめします。

大人の矯正の種類と特徴

2024年12月10日皆さんこんにちは。歯科助手の増田です。

今回は、大人の矯正の種類と特徴についてお話します。

当院では大きく分けて2種類の方法で大人の矯正治療を行っております

マウスピース矯正とは、ワイヤーやブラケットを使わず、透明なマウスピース型の装置で歯を動かすマウスピース矯正と歯に小さなブラケットという装置を取り付け、それをワイヤーで結びつけて歯を理想的な位置に動かすブラケット矯正があります。

どちらの矯正にもメリットデメリットがあります。

【マウスピース矯正のメリットについて】

・目立ちにくい

・食事や歯磨きの際には外すことが出来る

・通院回数が少ない

・金属アレルギーの心配がない

・スポーツや楽器演奏が可能

特に一番のポイントは、当院で使用している(インビザライン矯正)は、透明で目立ちにくいのが特徴です。

また、マウスピースに使用する素材は、わずか0.5㎜程度のポリウレタン製なので、少し見ただけでは矯正装置を付けていると気付かれないほどです。

歯列矯正を考えているけど、周りに気づかれるのが気になる方や、人前に出る職業の方や、金属製のワイヤー矯正に抵抗感がある方も、インビザライン矯正なら目立たずに矯正治療を行えます。

【マウスピース矯正のデメリットについて】

・長時間装着する必要がある(20時間以上)

・本人の装着努力に治療効果が左右される

・飲食時は外さないといけないため間食や調理の際の味見が大変になる

マウスピース矯正はご自身での装着により治療効果が変わってくるため、やらなければ治療が延長してしまうというリスクがあります。

【ワイヤー矯正のメリット】

・矯正器具の取り外しが不要

・適応症例が多い

・効率的に歯を動かせる

(マウスピース矯正のように、自身でつけ外しができる矯正方法の場合、自己管理ができないと矯正がうまく進まないことがありますが、ワイヤー矯正では自己管理の負担は少なくなります。)

・スポーツや楽器演奏が可能

特に一番のポイントは矯正器具の取り外しが不要というのが一番の特徴で、常に口の中に器具がついている状態のためご自身で調整する必要が無いため、ご自身次第での治療効果が左右されるという事がありません。

私自身もワイヤー矯正をしていましたが、自分で管理する事に対して不安があったためこちらの矯正方法を選びました。しかし、歯磨き等のケアを怠ってしまうと虫歯のリスクが高まるため気を付ける点もあります。

【ワイヤー矯正のデメリット】

・矯正器具が目立つ

・食事や歯磨きがしづらい

・矯正器具が目立つ

お口の中に常に器具が入っているため食事の際に物が挟まったり詰まったり歯磨き等もしっかりケアをしないと虫歯になるリスクがあります。

このようにそれぞれ良い点もあれば気になる点もあります。

どちらがご自身にとって最適な治療なのか気になる際は無料で矯正相談をしているのでお気軽にご相談ください。

また、矯正を始めてからでも器具を決める前に、練習用のマウスピースを使用してから決める事もできますのでご安心ください